Le due culture

Nelle mie ricerche per questo Carnevale della matematica, non mi sono limitata a setacciare il web, perché volevo sondare in profondità questa apparente dicotomia tra due mondi che solo in tempi recenti, e soprattutto in Italia, sono posti in contrapposizione. Nel mondo della scuola, la separazione tra materie umanistiche e materie scientifiche è molto sentita, ma la matematica sembra sempre a parte, come se fosse in una categoria tutta sua. Se un gruppo di insegnanti di matematica sta facendo una pausa caffè, capita sempre che qualcuno passi in tutta fretta, lamentandosi dell’alta concentrazione di matematica, non sempre scherzando, e a volte qualche collega reagisce con fastidio alle formule che restano scritte alla lavagna dopo una lezione, mentre non manca lo stupore quando dico di essere la responsabile della biblioteca, come se l’insegnamento della matematica e la passione per i libri non potessero coesistere in un’unica persona. Eppure, il mio docente di analisi matematica all’università, il prof. Alfredo Marzocchi, ha sottolineato molto bene che, se qualcuno di noi avesse avuto l’intenzione di insegnare matematica, avrebbe dovuto conoscere l’italiano meglio degli insegnanti di italiano, perché per spiegare al meglio certi concetti complicati, c’era bisogno del miglior vocabolario possibile. E il prof. Mario Marchi (con il quale ho seguito il corso di Matematiche complementari) ci invitava a coltivare la nostra cultura matematica, per non rischiare di perdere la passione per questa splendida disciplina, sopraffatti dai calcoli e dalle richieste pressanti degli esami.

È un insegnante di italiano (nonché un ex alunno) la prima persona che ho interpellato nella mia ricerca, e mi ha risposto: «È dialettica. Tanto umanistica quanto scientifica. Senza la dialettica non si danno né le lettere né le scienze.» e poi mi ha proposto una serie di esempi per mostrarmi il suo pensiero, in modo da offrirmi una visione a tutto tondo. Ha cominciato facendo riferimento all’importanza del linguaggio nella formulazione e nella comprensione di un problema, toccando un nervo scoperto, visto che la comprensione di un problema, oltre a essere fondamentale, è anche una delle cose più difficili da insegnare.

Nel cercare online la definizione di materie umanistiche, mi sono imbattuta nella risposta del servizio AI Overview: dopo un elenco che comprendeva tutte le materie, tranne la matematica e le scienze, AI Overview si poneva la domanda: “Perché sono importanti?” e si dava una risposta da solo.

«Le materie umanistiche sono fondamentali per la formazione di individui capaci di:

Pensare criticamente: analizzare le informazioni, formulare giudizi, argomentare

Comunicare efficacemente: esprimere idee, parlare, presentare argomenti

Comprendere la realtà: conoscere la storia, la cultura, la società e la condizione umana

Sviluppare la sensibilità artistica: apprezzare le opere d’arte, la musica, il teatro, ecc.

Essere cittadini consapevoli: partecipare attivamente alla vita pubblica, comprendere i problemi sociali e politici.»

Leggendo questi cinque aspetti mi sono trovata a pensare che, in realtà, la matematica li soddisfa tutti, anche se, sono sicura, molti avranno da ridire in merito allo sviluppo della sensibilità artistica.

Mentre procedevo con le mie riflessioni, ho deciso di rivolgermi a un professore universitario di filosofia: la sua risposta è stata che non ha senso parlare di due saperi distinti, mentre bisognerebbe solo parlare di cultura. Non potevo essere più d’accordo, se penso che la nuova homepage descrive il mio sito come «una collezione di CULTURA matematica, fatta di esercizi, letture e curiosità».

Alla fine, non mi sono fatta mancare nemmeno una conversazione con ChatGPT, che ha definito la matematica una «scienza formale, distinta sia dalle scienze naturali (come la fisica o la biologia) sia dalle discipline umanistiche (come la filosofia o la storia). […] Non è una scienza naturale, perché non si basa sull’osservazione o sull’esperimento del mondo fisico, ma su ragionamenti logici e astratti. Non è un’umanistica, perché non studia l’essere umano, la cultura o la società in senso diretto, come fanno la letteratura, l’arte o la storia. È invece una scienza formale, come la logica e l’informatica teorica: parte da assiomi e procede con deduzioni rigorose per costruire teorie. Tuttavia, la matematica ha forti legami con entrambi i mondi: con le scienze, perché fornisce il linguaggio e gli strumenti per descrivere la realtà (es. in fisica, ingegneria, economia). Con le umanistiche, perché ha aspetti creativi, estetici e persino filosofici (pensiamo alla bellezza delle dimostrazioni o ai dibattiti sulla natura dell’infinito).»

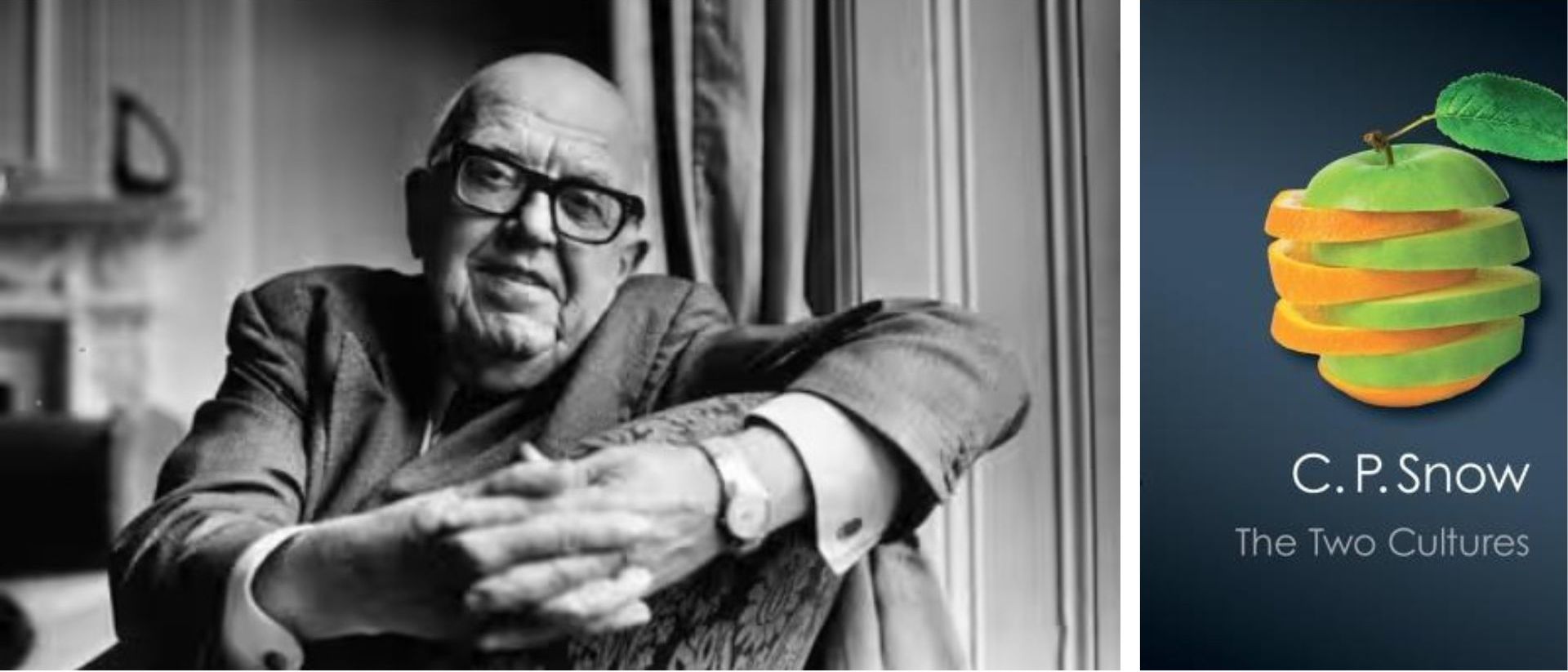

Non so perché, ma ho avuto l’impressione che anche ChatGPT considerasse la matematica una disciplina di serie B… In ogni caso, mi ha offerto uno spunto di riflessione citando il saggio di C.P. Snow “The two cultures” del 1959: «Snow, che era sia scienziato che romanziere, denunciava la frattura crescente tra il mondo scientifico e quello umanistico, soprattutto nel contesto dell’istruzione e della cultura pubblica. Diceva, in sostanza: “Gli intellettuali umanisti non capiscono la seconda legge della termodinamica; gli scienziati non leggono Shakespeare.”»

Purtroppo, ancora una volta, ChatGPT ha commesso un errore grossolano. Ho cercato la citazione di Snow, che ChatGPT riportava addirittura tra virgolette e ho trovato qualcosa di molto diverso. Eccola nella lingua originale: «A good many times I have been present at gatherings of people who, by the standards of the traditional culture, are thought highly educated and who have with considerable gusto been expressing their incredulity at the illiteracy of scientists. Once or twice I have been provoked and have asked the company how many of them could describe the Second Law of Thermodynamics. The response was cold: it was also negative. Yet I was asking something which is about the scientific equivalent of: Have you read a work of Shakespeare’s?» che in italiano diventa: «Mi è capitato molte volte di partecipare a riunioni con persone che, secondo i criteri della cultura tradizionale, sono considerate altamente istruite, e che con notevole entusiasmo esprimevano la loro incredulità di fronte all’analfabetismo letterario degli scienziati. Una o due volte sono stato provocato e ho chiesto ai presenti quanti di loro fossero in grado di descrivere la Seconda Legge della Termodinamica. La risposta è stata fredda, e anche negativa. Eppure stavo ponendo una domanda che, in ambito scientifico, equivale più o meno a chiedere: Avete mai letto un’opera di Shakespeare?» un po’ diverso da quanto riportato nella prima conversazione con ChatGPT*. In ogni caso, questa citazione di Snow tocca uno degli argomenti che ho affrontato anche con il professore di filosofia citato precedentemente: sembra che quando si parla di cultura, si tenda a lasciare ai margini la conoscenza scientifica, come se si trattasse di un prodotto di serie B della mente umana. Eppure, non si può dire di avere una cultura completa, se non si conoscono anche gli aspetti scientifici e la matematica.

Diciamo che questo argomento ha offerto numerosi spunti di riflessione. Credo che quando cerchiamo di classificare le cose, lo facciamo per una esigenza di semplificazione, ma anche perché non conosciamo realmente ciò di cui stiamo parlando. Per quanto sia, come l’ha definita Gauss, la «regina delle scienze», la matematica si pone al di sopra di esse e al tempo stesso diventa un loro strumento, perché non è sperimentale e usa un metodo deduttivo, non induttivo. Se proprio dovessi scegliere una categoria, io la metterei con le materie umanistiche.

Ieri mattina, mentre in classe parlavo di entropia e mi concentravo sulla figura di Boltzmann, ascoltando un episodio del podcast “Storie di fisica” di Elena Ioli, riflettevo sul fatto che, per esigenze scolastiche, siamo costretti a separare le singole discipline, ma Boltzmann non era solo un fisico: Wikipedia, che tende a classificare ogni personaggio di cui propone la biografia, lo definisce «fisico, matematico e filosofo austriaco», eppure se propongo un documento di Boltzmann alla prova orale dell’Esame di Stato, i candidati faticano a “trovare collegamenti” con le altre discipline.

Non viviamo la nostra vita separando le singole discipline che “ci compongono”.

Sarebbe come osservare la realtà con delle lenti colorate, o con filtri polarizzanti particolari, che enfatizzano dei colori e ne escludono altri. La matematica è uno dei tanti colori che rendono meraviglioso il mondo attorno a noi, esattamente come la letteratura, la poesia, lo studio della storia, la filosofia… se non potessimo vedere uno dei colori avremmo una percezione limitata della realtà.

Personalmente, ritengo che la matematica sia il colore più bello, ma ritengo anche che abbia un significato diverso per ognuno di noi, che sia così ampia da sfuggire ogni definizione e, al tempo stesso, ogni classificazione. Umanistica, scientifica, formale, dialettica… la matematica è matematica! Non serve aggiungere altro!

*Si tratta di una traduzione di ChatGPT: la prima traduzione ha avuto bisogno di correzione, perché non si parlava di analfabetismo letterario degli scienziati, ma, per qualche motivo, di analfabetismo scientifico…

Hai domande?

Contatta l'autrice