246 - 13 luglio 2025

L’estate è, in genere, la stagione dedicata alle letture, tanto che il web si popola di liste di libri da leggere. Non è un caso, quindi, che anch’io abbia pensato ad una lista: mentre la mia mente vagava ascoltando i colloqui dell’Esame di Stato, mi sono resa conto che ci sono alcune letture indispensabili per affrontare il percorso dell’ultimo anno e siccome il Novecento è denso di avvenimenti, non solo a livello storico ma anche a livello culturale e scientifico, ho deciso di individuare dei libri che permettano di approfondire proprio le tematiche di studio. Non è stato l’unico motivo, però: quando sei un’insegnante e proponi dei libri da leggere, sei consapevole che tali libri, vissuti come obbligo, sono destinati ad essere poco amati, perciò questa lista, che verrà condivisa anche con i miei alunni, non essendo “ufficiale” può forse offrire a questi splendidi libri qualche possibilità in più di essere apprezzati.

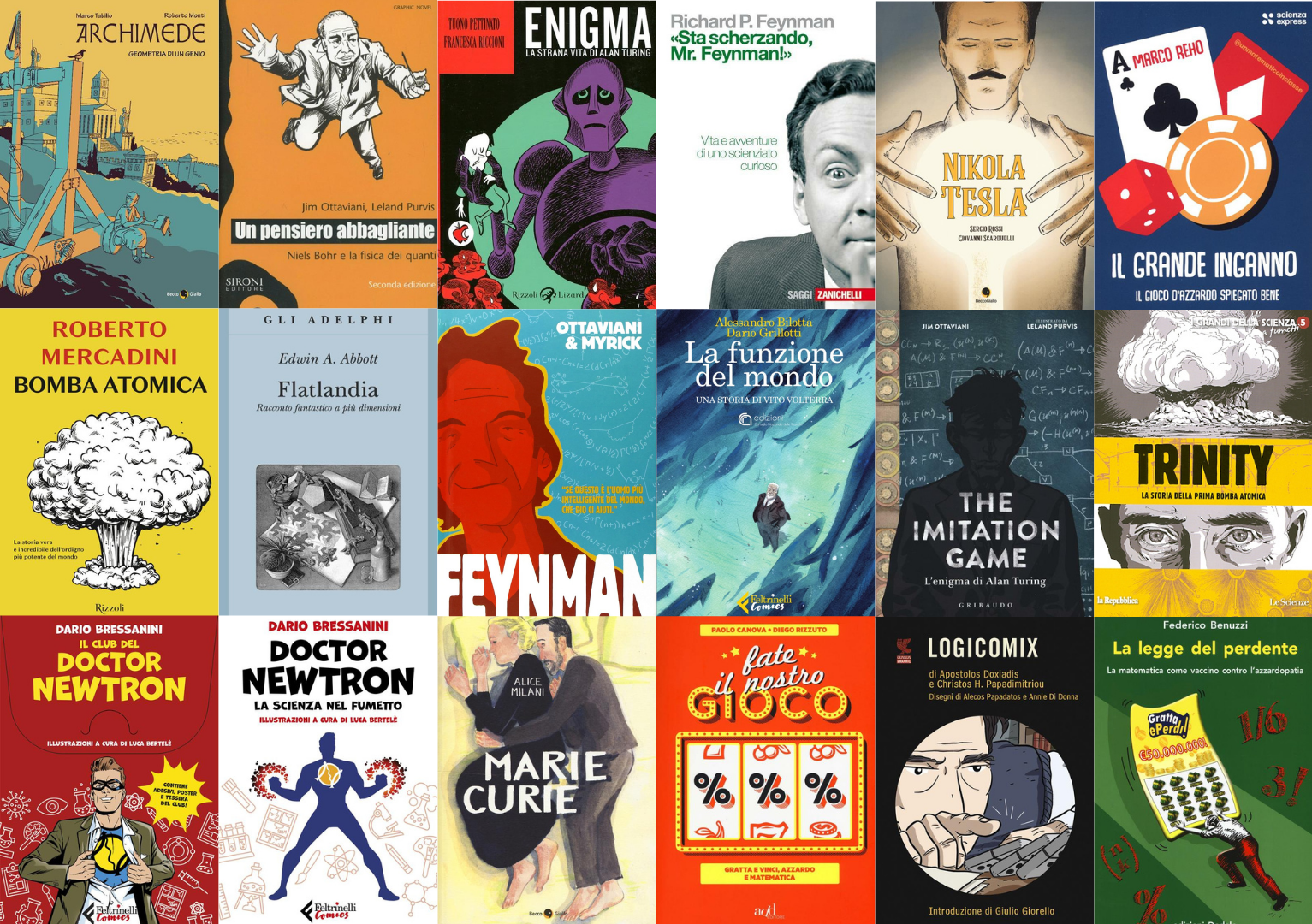

L’unico libro che costituisce una lettura obbligatoria nel passaggio dalla quarta alla quinta del liceo scientifico è per me Flatlandia: è stato il primo libro a tema matematico che è entrato a far parte della mia biblioteca personale, è un libro che rileggo in continuazione, ed è un racconto fantastico che si presta a diversi livelli di lettura. Sono consapevole che non mi capiterà mai più di imbattermi in uno studente come quello di vent’anni fa, che aveva amato così tanto questo libro da rielaborare la mappa proposta all’inizio ambientandola nella sua stessa classe, come un ulteriore regno di Flatlandia. In effetti, quando ho osato proporlo come documento per un colloquio della maturità tre anni fa, ho scoperto, ad esame concluso, che l’alunno in questione non l’aveva letto, ma che avendo ascoltato la lezione che avevo fatto in classe in qualche modo era riuscito a cavarsela. Scritto dal reverendo Edwin Abbott Abbott sul finire del 1800, Flatlandia offre l’occasione di parlare della quarta dimensione, ma anche di affrontare il tema dell’anticonformismo, della rigida divisione in classi della società e dello Stato che si impone sulla singola voce fuori dal coro.

Il resto della mia lista è popolato da letture facili e veloci, ovvero da fumetti che permettono di conoscere i grandi del passato, con la ricchezza di più linguaggi, con un ottimo livello di approfondimento e con la rapidità che solo i fumetti sanno offrire. La leggerezza data dal genere ci illude che le letture saranno facili, ma i fumetti che propongo sanno essere impegnativi.

Comincerei con un matematico, un informatico e due illustratori che hanno unito le proprie forze per realizzare un fumetto che non vuole essere un’opera storica, ma semplicemente una storia a fumetti su una “grande avventura del pensiero”, quella di Bertrand Russell e della sua, come recita il sottotitolo, “ricerca della verità”: Logicomix. La partenza è impegnativa, visto che si parla di crisi dei fondamenti, partendo dal rapporto tra la logica e le vicende umane e dal paradosso del barbiere, per arrivare a Wittgenstein e Gödel. Trinity parla del progetto Manhattan e, insieme alla visione del recente film Oppenheimer, può essere un ottimo modo per cominciare a scalfire la superficie di questo immenso percorso, mentre il libro Bomba atomica di Roberto Mercadini può contribuire a darci una visione d’insieme.

Per ripercorrere il cammino della scienza dopo la Seconda guerra mondiale, ci sono i due libri di Dario Bressanini, Doctor Newtron e Il club del Doctor Newtron: a metà tra un fumetto e un saggio scientifico, hanno come obiettivo quello di mostrare l’intersezione tra il mondo reale e i fumetti, evidenziando come questi ultimi abbiano contribuito a cambiare la rappresentazione della scienza. Quello proposto da Bressanini è un percorso triplice: storico, scientifico e di costume (in tutti i sensi, visto che si fa riferimento a supereroi mascherati!). Le storie a fumetti aiutano a colpire meglio l’immaginario e a lasciare un segno nella nostra memoria, mentre i saggi di Bressanini permettono di focalizzare l’attenzione su ciò che, eventualmente, è sfuggito nella lettura del fumetto. Nel racconto della nascita del personaggio non mancano, inoltre, i riferimenti al Progetto Manhattan.

Il Novecento è ricco di personaggi unici e incredibili: si può cominciare l’esplorazione con Marie Curie, l’ottimo fumetto di Alice Milani pubblicato da Becco Giallo, che con tavole colorate ad acquerelli esplora la vicenda della scienziata non solo dal punto di vista scientifico ma anche umano. Due sono i fumetti dedicati alla figura di Alan Turing: il primo è Enigma, di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, dai colori apparentemente cupi che non solo si sposano con il clima da fine del mondo con il quale Turing deve confrontarsi durante la Seconda guerra mondiale, ma anche perché le tinte forti meglio descrivono la strana vita di questo personaggio. Jim Ottaviani, con The imitation game, offre un altro punto di vista: l’autore immagina di intervistare Turing e altri personaggi che hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo, come in un canto corale che fa da contraltare alla solitudine e alla sofferenza al termine della sua vita. Con la sua originale narrazione, Ottaviani forse suggerisce che nessuno l’abbia realmente conosciuto, come a riprendere Uno, nessuno e centomila di Pirandello. Altro personaggio dimenticato del Novecento è Nikola Tesla: nel fumetto di Sergio Rossi e Giovanni Scarduelli, i due protagonisti vorrebbero realizzare un documentario su di lui e, durante un viaggio denso di imprevisti, raccontano la storia dello scienziato, sottolineandone i caratteri tipici di una storia americana, con l’ascesa, la caduta e la rivincita. Altra figura geniale è quella di Richard Feynman, al quale Jim Ottaviani ha dedicato un fumetto: l’autore ha particolarmente curato la biografia, facilitato dai suoi studi di ingegneria nucleare, mentre le illustrazioni di Myrick hanno aiutato a rendere facilmente comprensibili i concetti. Il fumetto richiama in qualche modo Sta scherzando, Mr Feynman! scritto in prima persona dallo scienziato e nel quale possiamo cogliere l’originalità e l’entusiasmo che l’hanno contraddistinto, addentrandoci, ancora una volta, nelle pieghe del Progetto Manhattan.

Restano ancora un paio di letture per esplorare i grandi cambiamenti del Novecento: il primo è Un pensiero abbagliante, sempre di Jim Ottaviani, questa volta in coppia con Leland Purvis. Il libro, dedicato a Niels Bohr, è monocromatico, ma capace di presentare la figura del fisico in tutte le sue sfumature. Il secondo libro è La funzione del mondo, scritto da Alessandro Bilotta e Dario Grillotti e pubblicato da Feltrinelli Comics in collaborazione con il CNR. È un libro davvero interessante, che pone l’accento sulla nascita di una nuova matematica, la matematica applicata, ma anche sulla figura di un gigante: Vito Volterra non è stato solo un grandissimo matematico, ma anche uno dei dodici universitari italiani che hanno rifiutato di giurare fedeltà al fascismo.

In queste letture manca il riferimento al calcolo delle probabilità: Fate il nostro gioco, scritto da Paolo Canova e Diego Rizzuto, offre una trattazione completa di tutte le tipologie di giochi d’azzardo: dal SuperEnalotto al Lotto, fino alle lotterie istantanee e ai Gratta e Vinci, ma non mancano nemmeno i giochi da casinò come il Blackjack, la roulette e le slot machine, ormai presenti anche nei bar di periferia. I due autori introducono fin da subito un nuovo vocabolario per combattere la comunicazione ambigua e ingannevole del gioco d’azzardo. Si tratta di una lettura necessaria, per rendersi conto di come la matematica abbia un ruolo importante nelle nostre scelte. Il grande inganno di Marco Reho è l’ultima aggiunta al mio elenco di recensioni: il libro, suddiviso in dieci capitoli, offre dieci fotografie al calcolo della probabilità, scattate da punti di vista diversi e offrendo così non solo una visione a tutto tondo del problema, ma anche la consapevolezza che questa tematica riguarda tutti. Lettura leggera, ma necessaria, è La legge del perdente di Federico Benuzzi: con chiarezza e leggerezza il professore giocoliere ci permette di conoscere tutti i rischi dell’azzardopatia e di approfondire le nostre conoscenze in termini di calcolo delle probabilità.

Visto che lo studio del Calcolo per eccellenza è imminente, io personalmente mi sto preparando con The cartoon guide to calculus di Larry Gonick, che recensirò prossimamente, ma nell’attesa sono tornata alle origini, con Archimede, geometria di un genio, di Marco Tabilio e Roberto Monti. Le illustrazioni sono davvero efficaci e mostrano tutta la genialità del metodo escogitato dallo scienziato per affrontare i problemi che verranno poi risolti dall’analisi matematica.

Buona matematica e buon cammino! Ci sentiamo tra DUE settimane!

Daniela

Hai domande?

Contatta l'autrice